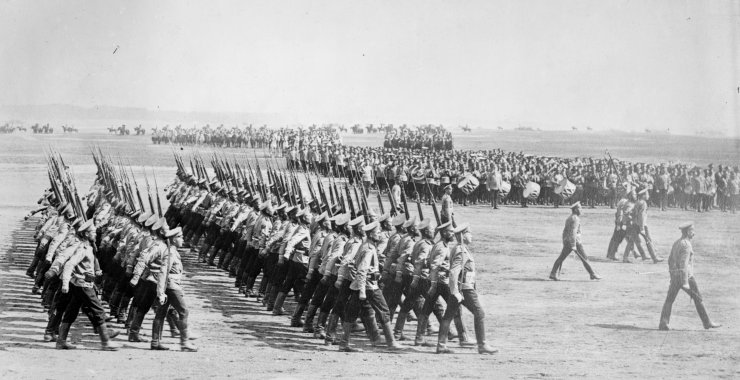

Воинская служба нижних чинов в Российской императорской армии

Ознакомительная статья о военной службе нижних чинов в Российской императорской армии, о сроках службы и их значении для генеалогического поиска. Информация взята из открытых источников.

Нижние чины. Определение понятия

Армия и флот Российской империи в XVIII – XIX вв. формировались на основе рекрутской повинности, при которой из податных сословий (мещан, крестьян) набиралось (по жребию) определённое число будущих военнослужащих (нижние чины), служивших до 1793 года пожизненно. Затем срок службы для нижних чинов был сокращен до 25 лет, а с 1834 года – до 20 лет, с 1874 года армия укомплектовывались нижними чинами на основе всеобщей воинской обязанности.

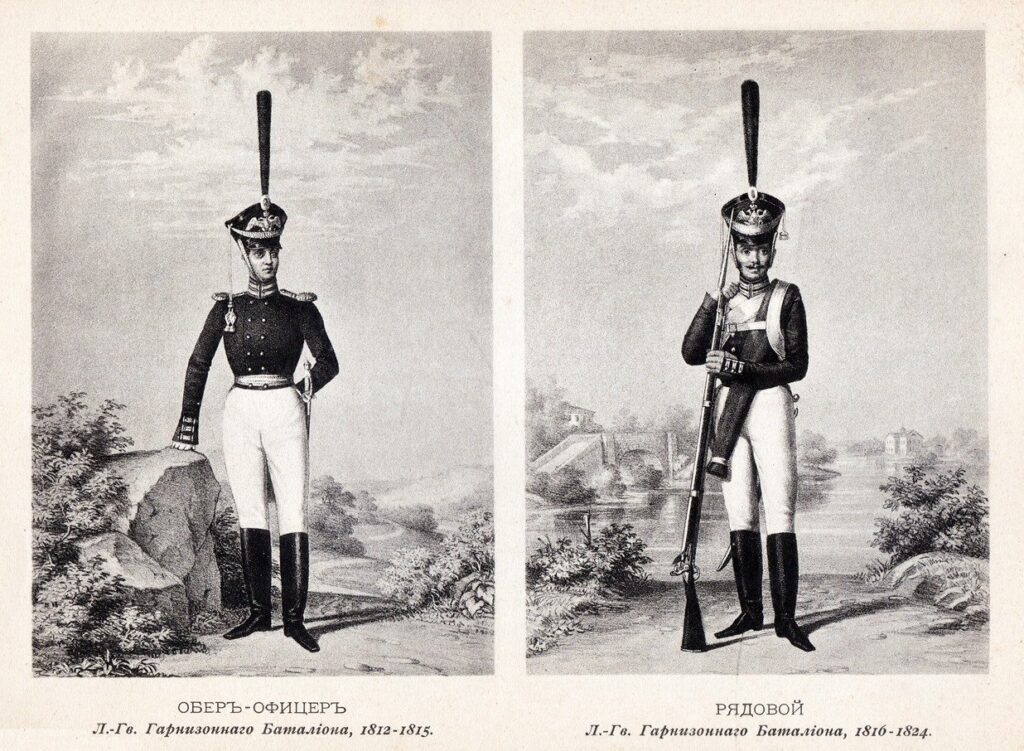

Группа нижних чинов имела два главные подразделения (в различных родах войск они имели различные наименования):

рядовые:

- пехота – солдат, гренадер, фузилёр, егерь, ефрейтор и т.д.

- артиллерия – канонир и т.д.

- кавалерия – кирасир, улан, драгун, гусар и т.д.

- казачьи войска – казак и т.д.

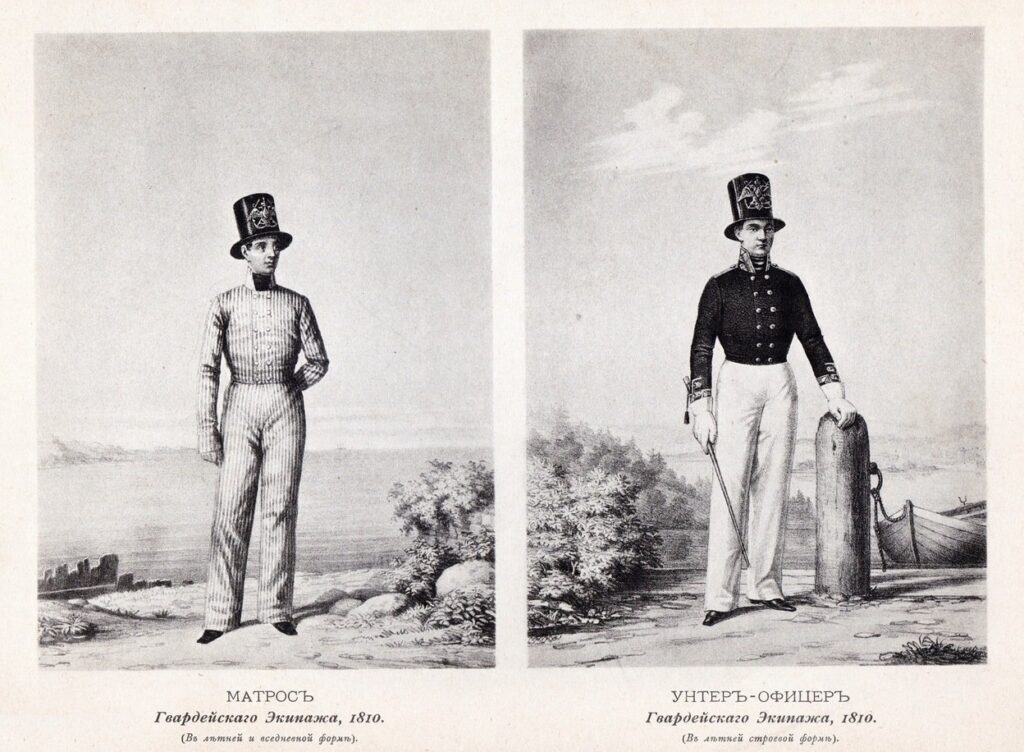

- флот – матрос, боцман, юнкер, квартирмейстер и т.д.

унтер-офицеры:

- артиллерия – фейерверкеры, фельдфебели и т.д.

- кавалерия – вахмистры и т.д.

- казачьи войска – урядники и т.д.

Период рекрутских наборов

Впервые слово «рекрут», а именно даточный рекрут появилось в именном царском указе 1705 года “…о новом наборе рекрут с 20 дворов по человеку и отдачи им хлебных запасов, одежды, обуви и денег“. Рекрутская повинность в Российской империи просуществовала вплоть до 1874 года, то есть до момента введения всеобщей воинской повинности. Как было упомянуто выше, изначально, вплоть до самого конца XVIII века, срок рекрутской службы был пожизненным.

Даточные люди – организационная форма ополчения Русского государства, развившаяся к XVII веку из посошной рати, поставка (“подача”, “дача”) ратников при которой, наряду с городовым, острожным и ямским делом, была одной из наиболее тяжёлых повинностей, ложившихся на крестьянские и посадские общины.

Тем не менее, некоторые сановники той эпохи высказывали мысли о сокращении этих сроков. Историк-профессор С. Соловьев в своей “Истории” сообщает, что при императрице Анне Иоанновне в 1732 году в кабинет министров было подано мнение о новом порядке сбора рекрут.

В этой записке неизвестный автор указывал, что “солдаты из военной службы не отпускаются до глубокой старости или увечья, так что когда они приходят домой, то родным ни в чем помогать не могут и принуждены питаться от них милостыней. Отсюда бегство крестьян от военной службы за границу, так что многие провинции точно войной или моровым поветрием разорены.” Составитель этой «мемории» предлагал искоренить «зло» следующим образом: например,”…320 душ обязаны поставить одного рекрута и между ними переписываются все молодые и здоровые люди в возрасте от 15 до 30 лет, исключая те дома, где находится один сын или брат, или родственник, или приемыш…”.

Далее бросается жребий и на кого падет, тот без отговорки идет в службу, а чтобы он шел охотнее, дается 10 рублей деньгами от крестьян, а из военной коллегии выдается уверительное письмо, что если он послужит 10 лет рядовым и не получит повышения или сам не захочет далее служить, то ему непременно будет дана отставка. Но, судя по всему, это предложение так и осталось не реализованным, так как никаких указов на этот счет не существует.

Спустя год по окончании русско-польской войны 1792 года, 2 сентября 1793 года, вышел царский манифест, получивший название «О разных дарованных народу милостях».

Обращаясь к народу, императрица Екатерина сообщала, что война окончилась подписанием мира и пришло время «утвердить мирное и безмятежное благоденствие верных наших подданных». После описания разного рода трудностей, с которыми столкнулась страна, императрица призывала “все сословия империи трудиться на благо государства”. Среди прочего, в числе милостей значилась и отставка нижних чинов и рядовых.

“…ныне же по благополучному прекращению боевых действий, повелевает Ее Императорское Величество учинить отставку в армии нижним чинам и рядовым: первое, тем, которые установленные для них сроки выслужили и за оными осталися; второе – тем, кто более служить не могут по старости или болезненным припадкам, и наконец, третье – тем, которые 25 лет выслужили“. Эти 25 лет – четверть века до полной отставки так в результате и продержались как предельно возможный срок нахождения на действительной военной службе для нижних чинов, вплоть до введения всеобщей воинской повинности в 1874 году.

Последующие правители Александр и Николай, не отменяя этой цифры, прибегали к разному роду послаблениям, которые по сути были лишь временными освобождениями. Так за всё своё царствование император Александр один единственный раз обратил внимание на общий срок воинской службы нижних чинов, и то выборочно. Указом от 26 августа 1818 года, срок службы был сокращен на три года, однако, только гвардейцам.

Таким образом, последние годы царствования Александра и в первые годы правления Николая в гвардии и армии служили разное количество лет.

Следующий правитель – Николай в течение первых девяти лет пребывания на престоле не менял ничего, а потом затеял серьезные преобразования, которые коснулись в частности и срока выслуги лет.

Указом от 30 августа 1834 года было введено положение об увольнении нижних чинов военно-сухопутного ведомства в отпуске и отставке. Цель этого документа – “…сократить срок действительной службы служившим и сблизить их со своими семьями, не ослабляя при этом силу войска в случае надобности“. Отныне, вместо существовавших ранее в гвардии 22-х, а в армии 25-летних сроков, нижние чины тех и других войск обязываются действительно служить только 20 лет.

“…совершив беспорочную 20-летнюю службу, нижние чины ежегодно и постоянно 1-го числа сентября месяца, исключая времени военного, увольняются, если пожелают, в бессрочный отпуск на родину и в другие места, где изберут свое жительств“. Таким образом, увольнение рассматривалось как определенное поощрение. В действующих войсках нижние чины проходили службу первые 15 лет, а вот последние 5 – в резервах. На гвардию это правило не распространялось, там в частях служили все 20 лет полностью.

Таким образом, первоначально в бессрочный отпуск указано было увольнять нижних чинов за 2 года в гвардии или за 5 лет в армии до чистой отставки. Однако, право на бессрочный отпуск получали не все, а лишь общие строевые чины войск армии и гвардии, а также “…нестроевые нижние чины войск, принадлежащие к числу мастеровых и находящиеся при Фурштате”.

При этом все прочие нестроевые чины, а именно: писари, фельдшеры, надзиратели больных, лазаретные служители, денщики и профосы в бессрочный отпуск не увольнялись, а прослужив беспорочно в гвардии 22 года и в армии 25 лет, сразу же получали отставку. Нижние чины могли быть возвращены на службу только для пополнения войск до размера штата военного времени.

Профос – специальный нижний чин в армии. С 1716 г. исполняли полицейские обязанности: наблюдение за чистотой и порядком в местах расположения войск и сил, надзор за арестантами, исполнение телесных наказаний, которые были введены Петром I (были отменены 17 апреля 1863 года).

Ждать следующих изменений пришлось 17 лет. Указом от 29 июня 1851 года Николай предоставил право “…на получение бессрочного отпуска впредь за беспорочную выслугу 15 лет всем нижним чинам без различи“. Таким образом, все нижние чины русской императорской армии были уравнены в правах.

В начале царствования Александра II произошли определенные изменения, касающиеся сроков службы.

Парижский мир, завершивший Крымскую войну, был подписан 18 марта 1856 года, а уже спустя два месяца по окончании боевых действий, 15 мая, были утверждены правила для увольнения из войск нижних чинов в отпуске и отставке. К тому времени в Российской империи была гигантская армия, которая насчитывала 41817 офицеров и 2275454 нижних чинов (регулярные войска, иррегулярные войска и государственное ополчение).

Поэтому последующее сокращение армии шло семимильными шагами, за шесть лет с 1856 по 1861 гг. было уволено 725 тысяч человек, из них 84% в первый же год.

Дальнейшие постановления вплоть до отмены рекрутчины и введения всеобщей воинской повинности не изменили общей системы. Двадцатипятилетний срок службы оставался неизменным, но ввиду общего сокращения численности армии из ее рядов постепенно убирали “старожилов”. Указом от 10 июня 1856 года из некоторых частей гвардии и армии в бессрочные и временные отпуска увольнялись нижние чины, прослужившие 14 и 13 лет. Указом от 8 сентября 1859 года предписывалось “…всех нижних чинов, которые впредь поступали в рекруты, увольнять по беспорочной выслуге 12 лет в бессрочный отпуск“.

С начала 60-х годов начинается увольнение всех нижних чинов военно-сухопутного ведомства. Так указом от 4 мая 1864 года в отставку увольняли всех нижних чинов, которые выслужили 20 и более лет к 1 января 1864 года, а указом от 4 августа того же года в бессрочный отпуск увольняли всех, кто выслужил к 1 января 1865 года 15 и более лет. Указом от 1 сентября следующего года из некоторых частей войск стали увольнять нижних чинов, прослуживших свыше 11 лет, а указом от 20 мая 1868 года общий срок службы для нижних чинов был сокращен на 2 года – до 13 лет.

К моменту введения всеобщей воинской повинности постепенно всех нижних чинов, чей срок превышал 6 лет службы, то есть тот срок, который впоследствии перекочевал в “Устав о всеобщей воинской повинности”, из армии увольняли. Основная масса была уволена по окончании русско-турецкой войны.

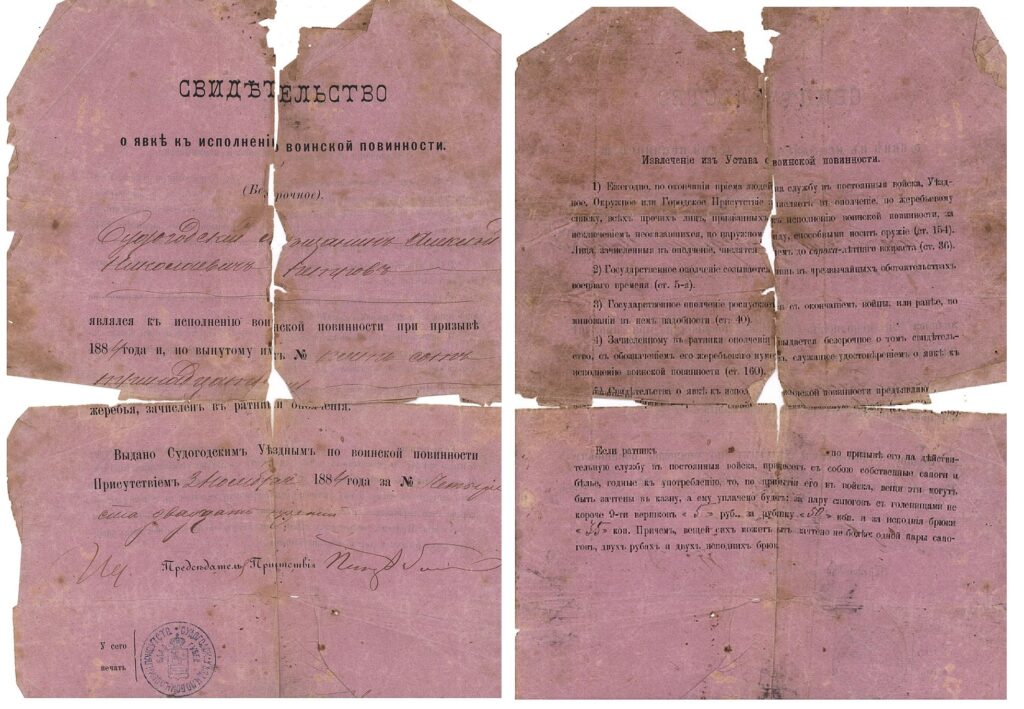

Всеобщая воинская повинность

С введением всеобщей воинской повинности, согласно п. 17 нового устава, общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию был определен в 15 лет, из которых действительной службы 6 лет и 9 лет службы в запасе. Во флоте срок определялся в 10 лет, из которых 7 лет действительной службы и 3 года в запасе.

Призывались представители всех сословий по исполнению 21 года. Призыв происходил каждой осени: новобранцы тянули жребий. Вытянувший жребий шел служить в армию; служба начиналась с 1 января следующего года. Тот, кто жребий не вытянул зачислялся в “ратники ополчения”.

Оборотная сторона. Извлечение из устава о воинской повинности, 1884 год

При этом в новом уставе о всеобщей воинской повинности были установлены сокращенные сроки службы для лиц, которые имели образование:

- окончившие курс в университетах и других учебных заведениях 1-го разряда или выдержавшие соответствующие испытания – состояли на службе 6 месяцев и в запасе армии 14 лет и 6 месяцев;

- окончившие курс 6 классов гимназии или реальных училищ, или 2 класса духовных семинарий, или же курс других учебных заведений 2-го разряда, равно выдержавшие соответствующие испытания – состояли на службе 1 год и 6 месяцев, а в запасе 13 лет и 6 месяцев;

- окончили курс или выдержали испытания в знании курса учебных заведений 3-го разряда – состояли на службе 3 года, а в запасе 12 лет.

- имеющие свидетельство о знании курса начальных народных училищ (сельская школа) или курса других учебных заведений 4-го разряда состояли при назначении во все войска на действительной службе – 4 года и в запасе 11 лет; при назначении на флот на действительной службе 6 лет и в запасе армии или флота 4 года.

Следующие изменения наступили в 1888 году. Согласно высочайшему утвержденному мнению Государственного совета от 14 июня 1888 года, общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию устанавливался в 18 лет, из которых 5 лет в действительной службе и 13 лет в запасе.

В начале XX века, 26 апреля 1906 года было высочайше утверждено мнение Государственного совета о сокращении срока действительной службы в сухопутных войсках и во флоте. Статья 17 определяла, что служба в сухопутных войсках для принятых по жребию определялась для частей пехоты и пешей артиллерии в 3 года, для прочих родов оружия – 4 года.

Согласно этой же статье, служба в запасе армии отныне делилась на 2 разряда:

- Запас 1 разряда – мужчины в возрасте от 24 до 31 года, чей срок службы определялся в 7 лет, они назначались в полевые войска.

- Запас 2 разряда – от 32 до 39 лет, срок службы которых устанавливался в 8 лет, этот контингент предназначался преимущественно для укомплектования резервных войск и тыловых учреждений.

Последний раз сроки службы менялись незадолго перед Первой мировой войной – 23 июня 1912 года. Отличается он от предыдущего закона 1906 года тем, что в пешей артиллерии увеличили срок службы на 1 год.

Итак, с введением Всеобщей воинской повинности, военная служба стала обязательной для мужчин от 20 до 35 лет всех сословий.

- С 21 года – парень должен был поступить на службу.

- 22 – 27 лет – активная воинская служба.

- 28 – 36 лет – служба в запасе.

- 37 – 43 года – пребывание в ополчении

- 44+ годы – освобождение от воинской обязанности.

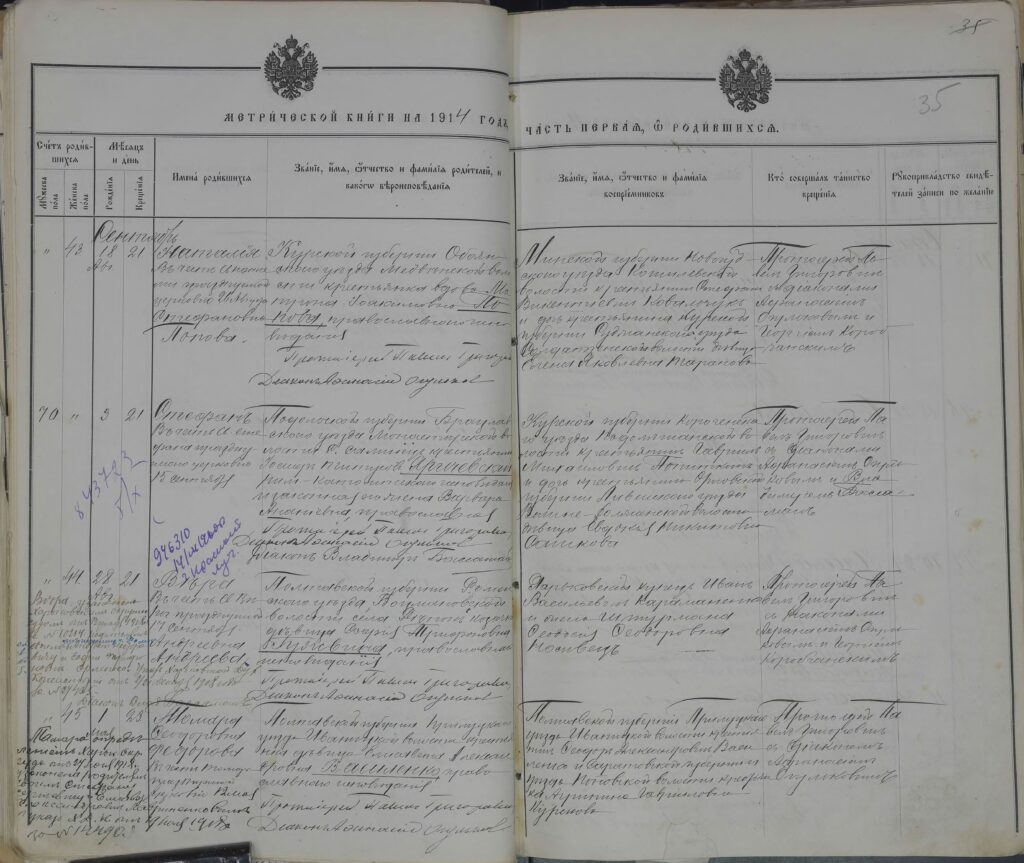

В метрических книгах мужчин, проходивших военную службу обычно записывали как: солдат, побилетный солдат, уволенный в запас армии и т.д., что может помочь установить примерный возраст мужчины при отсутствии записи о рождении и смерти.

После освобождения от службы мужчин иногда вновь записывали в сословие, которое было до службы, например крестьянин, мещанин и т.д.

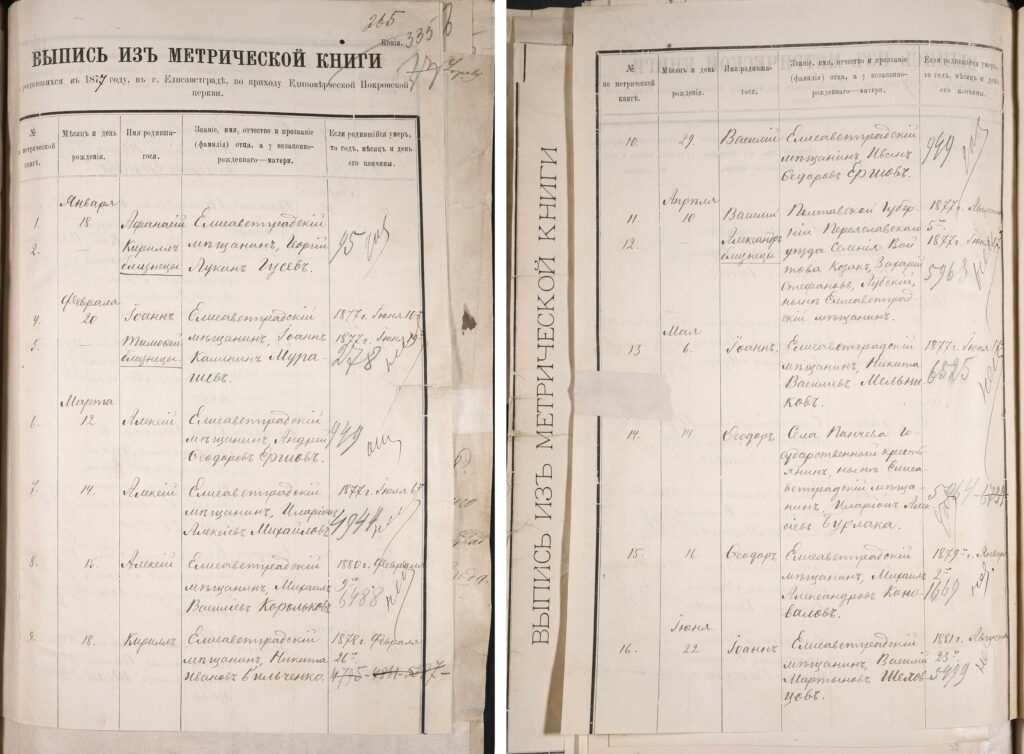

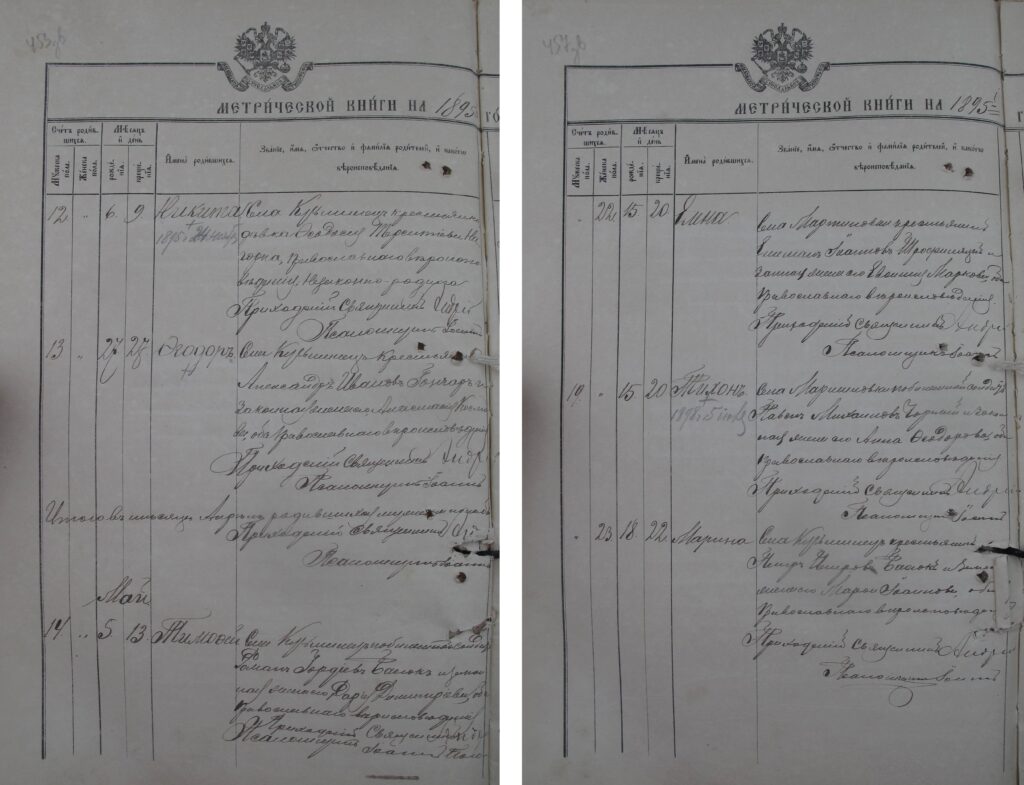

Призывные списки составлялись на основе:

а) метрических выписок;

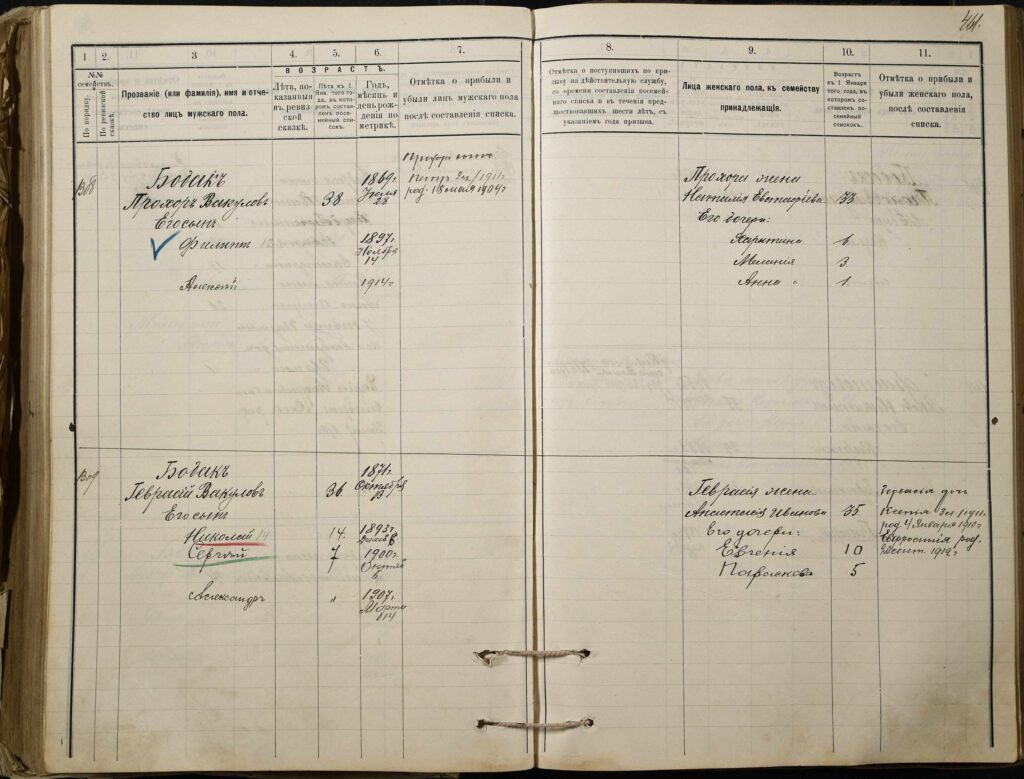

б) посемейных списков;

в) свидетельств о приписке к призывному участку;

г) личных заявлений.

Метрические выписки делались приходскими священниками, настоятелями церквей, пасторами и тому подобное. Для выписок печатались специальные бланки.

При составлении списка, священник должен был внимательно просматривать не только метрическую книгу за определенный год, но и за следующий, потому что рожденных в декабре детей иногда крестили уже в январе слкдующего года или позже.

При обнаружении в метрических книгах о рождении ошибочных и несоответствующих записей, священник должен был сообщить об этом в Консисторию для исправления несоответствий.

Метрические выписки составлялись отдельно по каждому городу, по каждой волости и отдельно для каждого общественного сословия. Далее они отправлялись в соответствующие учреждения не позднее 1 января.

Метрические выписки должны были включать в себя список всех лиц мужского пола того возраста, который стоит на очереди к выполнению воинской обязанности.

В выписках отмечали: имя, месяц и день рождения, данные об отце (для внебрачных детей указывали сведения о матери). Если мальчик умер, то напротив имени отмечали дату смерти.

Иногда в метрических книгах можно проследить, что священник составлял призывные списки – в разделе о рождении возле некоторых записей о крещении мальчиков появляются пометки о смерти. Так священник облегчал себе жизнь на будущее. Возле записей о рождении и крещении девочек ничего подобного не встречается.

Если за определенный год метрическая книга была утрачена, то священник должен был сообщить об этом в учреждения, которые занимались составлением призывных списков (различные городские и уездные присутствия).

Отбывание воинской повинности, как было упомянуто выше, определялось жеребьевкой. К жребию ежегодно вызывались молодые парни одного возраста, которым на момент 1 октября того года, когда осуществлялся призыв, исполнился 21 год от роду.

Именно с воинской повинностью связана высокая точность записей в метрических книгах о месте регистрации и сословии родителей мальчика, поскольку именно по месту прописки разыскивали призывника. Если в записи указана только губерния, или уезд или только волость без населенного пункта, то уездные или волостные полицейские управления должны были разыскивать таких призывников.

В начале каждого года составлялись призывные списки: Уездными, Окружными и Городскими по воинской повинности присутствиями, Городскими Управами и волостными правлениями.

Если у родителей менялось общественное положение, например, из крестьян перешли в мещане, то они должны были сообщать об этом призывной участок или по месту жительства, или по месту владения недвижимым имуществом, или по последнему месту жительства перед переездом.

В свидетельствах о приписке к призывному участку и в призывных списках отмечали возраст мужчин в соответствии с метрическими свидетельствами и выписками, а также в соответствии с посемейными списками, которые по закону, заменяли метрические свидетельства.

Поэтому в посемейных списках встречается достаточно высокая точность с указанием дат рождения мужчин, а в отношении женщин даже не всегда указан год рождения, а если и указан, то может «гулять» в обе стороны по шкале времени.

Итак, знание сроков службы нижних чинов позволяет дополнить биографию предка, например, предположить в каких военных кампаниях он участвовал, какие обязанности выполнял, как выглядела форма солдата в определенный период, каков был быт и т.д.

Кроме того, фиксированные сроки службы позволяют более точно датировать периоды жизни военнослужащего и искать информацию о нем в соответствующих архивах, если основные генеалогические источники не сохранились.

Наталья Гончар